閱聽人+讀者:朱志德

本次要推薦的影視作品和書籍是《局部》,由陳丹青撰寫並主講,謝夢茜導演。一共分為三季,分別聚焦於繪畫的歷史、觀賞視角的變化以及早期藝術家的創意自由,深入探討了藝術作品背後的故事與意義。

《局部》有別於以往的藝術節目,不拿熱門作品來吸引觀眾眼球,而是專注於那些被遺忘或不為人知的藝術家與作品,如少年早逝的王希孟、被忽視的蔣兆和、無名的蘇州師傅等。

他發現這些次要的作品和隱沒的天才應該重新被關注,並從中再次受到感動。

最令他欣慰的是觀眾的回應,許多人表示《局部》讓他們「安靜」下來,這是意外卻深具意義的褒獎。

該系列美術賞析影片,最獨特的選題觀點,就是把中世紀美術、東方美術、以及現代藝術合併討論。認為這些藝術形式都是寫意非寫實的繪法,不但彼此互通,而且拓展了畫家創作的自由。

《局部》第一季有半數篇幅圍繞「未完成的畫」這一主題,探討了不同時代、文化對於繪畫完成度與藝術自由的態度。

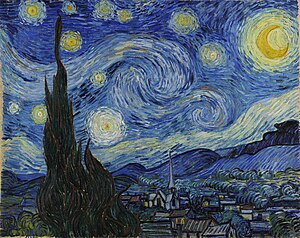

從中國的文人畫家到十九世紀的印象派,繪畫逐漸脫離對象的再現,轉而追求創作的自由與心情的表達。文人畫家早在唐宋時期便以逸筆草草、不拘泥於作品完成為美學核心,這種觀念直到十九世紀的印象派才在西方興起。印象派畫家不再為客戶創作,而是隨心而畫,畫到「意思到了」便停止,這種自由造就了梵谷等藝術家的孤獨創作,也讓他們在當時被視為異類。

然而,二十世紀的杜尚更是徹底顛覆了繪畫的界限,他斷然放棄了繪畫,推動了「反藝術」的概念,並影響了後世的藝術形式。杜尚的態度強調創作的自由,他不追求被理解,也不強求他人創作,甚至認為「你不欠社會一幅畫」。這種態度在當代藝術中引發了持續的討論,藝術不再局限於繪畫,形式和概念的多樣性逐漸淹沒了傳統繪畫的地位。

通過這一季的討論,陳丹青引導觀眾思考,藝術的完成度是否真的重要?或者,藝術的價值是否更多在於創作者的自由和態度?

《局部》第二季《我的大學》,拍攝於紐約大都會藝術博物館,主要探討隨著場景變化和時間推移,繪畫與雕塑的觀看視角如何改變。

在當今的大都會藝術博物館,沙龍畫家的作品擠滿走廊,而印象派畫家卻佔據獨立展廳。150年前,印象派作品曾被沙龍拒絕,甚至被嘲笑。在印象派之前,巴比松畫派也遭受沙龍的拒絕,而美國則在法國未意識到之前,就大量購買巴比松與印象派的作品。

在談到教堂中的祭壇畫時,節目指出,五百年前,信眾在昏暗的光線中無法細看這些作品,這反而增強了它們的神聖感。隨著時代變遷,這些作品被移至美術館,觀眾卻能夠在明亮的燈光下細細品味。

易縣的羅漢像有稜有角,神情傲慢,那種咄咄逼人、不容辯說的態度,你會害怕,同時敬重服從他,但仔細觀察,那服飾長相顯然不是印度人,分明是廟裡有名有姓的兩個中國和尚。勃魯蓋爾在描繪耶穌受難時選擇了荷蘭的雪景,而非耶路撒冷的荒原,這種視覺的轉換卻不會讓觀眾感到不協調。藝術家使用身邊的人作為模特兒,使得宗教故事更具親切感。這突顯了藝術家如何將宗教信仰與其所處的文化環境融合,從而創造出符合當代觀眾的藝術作品。

在繪畫時代,肖像則是一種正式且重要的藝術形式,象徵著畫中人物的權力和財富,並承載著深厚的社會和文化意義。肖像畫通常需要時間和精力去完成,因而被視為一種神聖的藝術行為,能夠永恆地紀錄個人的身份和地位。然而,隨著時間的推移,無論是埃及法尤姆墳墓肖像、歐洲商人夫婦肖像、明清士大夫家族肖像,戰爭和社會變遷使得這些肖像藝術作品離開了原有的社會語境,來到博物館或美術館,被陌生的觀眾反复欣賞。

陳丹青表示,自己沒上過大學,關於藝術的知識和技術都是自學來的,而每次進入大都會藝術博物館,都會有新的體驗,這就是我的大學,至今還沒畢業。

第三季《偉大的工匠》在《局部》第三季《偉大的工匠》中,陳丹青特別探討了中世紀教堂的濕壁畫風格,並將其與現代藝術的追求進行了深刻比較。這些濕壁畫的造型常以正面呈現,姿態簡單,幾乎沒有背景景物,但情緒表達卻異常激烈,筆勢生猛,充滿生命力。這種風格讓人聯想到北魏時期早期的敦煌壁畫,二者都展現出神采飛揚的藝術表現力。

這並非因為中世紀的藝術家缺乏技巧,而是他們的創作不以寫實為目標,與現代人習慣的寫實技巧不同。如今,人們常讚頌文藝復興至沙龍畫派的發展,視之為透視法的進步與造型藝術的成熟,從簡單走向複雜,從稚嫩轉為精緻。然而,隨著這種技術上的追求,畫家的直覺、感性和天趣卻被日益規範,繪畫中的自發性和自由度逐步減少。

陳丹青指出,畫得「像」的技術固然令人驚嘆,但當攝影技術出現後,這種技術逐漸失去必要性。這正是現代藝術的轉折點,藝術家不再追求表面上的前衛,而是試圖回到中世紀那種更加純粹、有力的繪畫傳統,重拾更簡單、更具情感表達的方式。因此,現代藝術的許多創新意圖,其實是對過去的一種回歸,尋找未受技術規範束縛的自由創作。

在《局部》第三季的其中一章中,陳丹青深入探討了意大利錫耶納的階梯醫院,這是一座以壁畫和雕刻裝飾得極為奢華的醫院。當時的病患躺在床上,抬眼便能看到牆上精美的壁畫,這些壁畫不僅是裝飾,更傳遞著宗教的無邊仁愛,讓人感受到一種超越病痛的精神慰藉。

這種藝術與醫療的結合,讓陳丹青感慨,這樣的醫院不僅僅是治療病痛的場所,更是宗教、人道和藝術的融合體,在那個時代為人們提供了精神和肉體的雙重救贖。

在第三季的結語中,陳丹青深情回顧了他在接觸那些古老壁畫時的獨特體驗。他提到,在宗教時代,壁畫的創作目的在於威懾與教化,因而它們往往被置於教堂高處,讓人只能仰望。幾百年來,能夠平視這些大壁畫的只有三種人:畫家本人、壁畫修復師以及特許的攝影師。而這次,陳丹青也得到了這樣的機會,得以親身爬上梯子,與那些古老的壁畫零距離接觸。

當他在梯子上與壁畫正面相對時,仿佛能感受到畫家的心跳,似乎看見了他們的靈魂。對他而言,這是生命中最奢侈的瞬間——一種完全獨享的、帶有私密性質的體驗。陳丹青坦言,這一刻讓他深知,自己很可能再也不會有這樣的機會。也因此,他自我反思,或許《局部》第三季的折騰,並不是為了他人,而是為了重溫這個珍貴的、極其個人的瞬間。

本文附上了影片連結,您可以點進去慢慢觀看,來一場視覺、聽覺與知識的饗宴;若您嫌太過拖沓,那就購買實體書吧,不用拘泥形式,換個角度好好欣賞這些作品。